珠联璧合共创香江茶文化新局

01-07,2025

香港珠海学院成立75周年,希冀透过“智珠驪探”系列活动,引领大家探寻学院的珍贵故事。今特别邀请香江国际集团董事长杨孙西博士担任首集嘉宾,畅谈他与香港珠海学院的点滴往事。

杨孙西博士是香港珠海学院“智珠驪探”系列活动开场嘉宾。

1947年在广州创校的香港珠海学院,1949年迁校来港,曾是除了香港大学外,最具规模和历史的综合性大学。今年适逢香港珠海学院成立75周年,学院冀透过“智珠驪探”、这个缘起于饶宗颐教授手书之校训“求智珠,通四海”的系列活动,引领大家探寻学院的珍贵故事。

1947年在广州竹丝岗创校的私立珠海大学。

创校至今培育超过15000名英才的香港珠海学院,拥有许多杰出校友。著名经济学家兼美国圣约翰大学教授伍烈生、知名专栏作家暨报人胡菊人、香港桥王的刘正光、英国首位华人市长陈德梁、资深教育家招祥麒,以至著名武打明星王羽、艺人安德尊,及多位新闻从业员如马澄发、何重恩、戴英泉、张秀丽、曹虹、张文采等,同是“珠海人”。

中国茶文化国际交流协会会长、香江国际集团董事长杨孙西博士,也是香港珠海学院最璀璨的明珠之一,多年来持续支持母校的活动发展,因此特别邀请杨孙西博士作为“智珠驪探”系列活动的开场嘉宾。

杨孙西博士(右二)接受灼见名家传媒社长文灼非(左一)、香港珠海学院校董事会主席、香港中银国际副董事长林广兆先生(左二)及香港珠海学院校董Jane ZHANG女士专访,畅谈他与香港珠海学院的渊源。

杨孙西博士与香港珠海学院渊源

杨孙西博士曾在香港香岛中学念了两年书,因向往新中国,随后负笈广州。“当时暨南大学在广州复校,但仍未正式复办,所以我先入读大学先修班,准备第二年进暨南大学文学学院就读中国语言文学。”

杨博士忆述,赴穗首年,他到过海珠大桥、中山纪念堂、中山大学、爱群大厦,并从当地人口中得知这些标志性建筑,均建于二、三十年代,当年时任广东省政府主席的“南天王”陈济棠,对推动广州现代化厥功至伟,而陈济棠的事迹,让年少的他留下深刻印象。

次年,因家庭和身体状况出现变化,迫使杨博士回港半工读。那年正是1949年,陈济堂有份创办的“私立珠海大学”从广州南迁香港,因受香港教育条例所限,不能称为大学,故易名为“珠海书院”。

1949年香港珠海学院在旺角黑布街复校。

杨博士想起年少时景仰陈济棠将军的往事,便在此因缘下进入香港珠海书院就读。本想继续攻读中国文学的杨博士,因考虑当时香港环境,认为学习英语会更有优势,因此转进外文学院念英文。

留下深刻印象的珠海学习时光

杨博士在“珠海”求学虽然只有短短一年,但却留下十分深刻的印象。“还记得当年在4楼和5楼的大专课堂上课,许多有名的教授、学者和专家也在珠海书院授课,吸引许多学生慕名而来。”当时学院人文气氛浓厚,人文学科是强势专业,系中老师率多学界通儒,杨博士也曾因仰慕中文系学者,成为中文、中国通史课程旁听生。

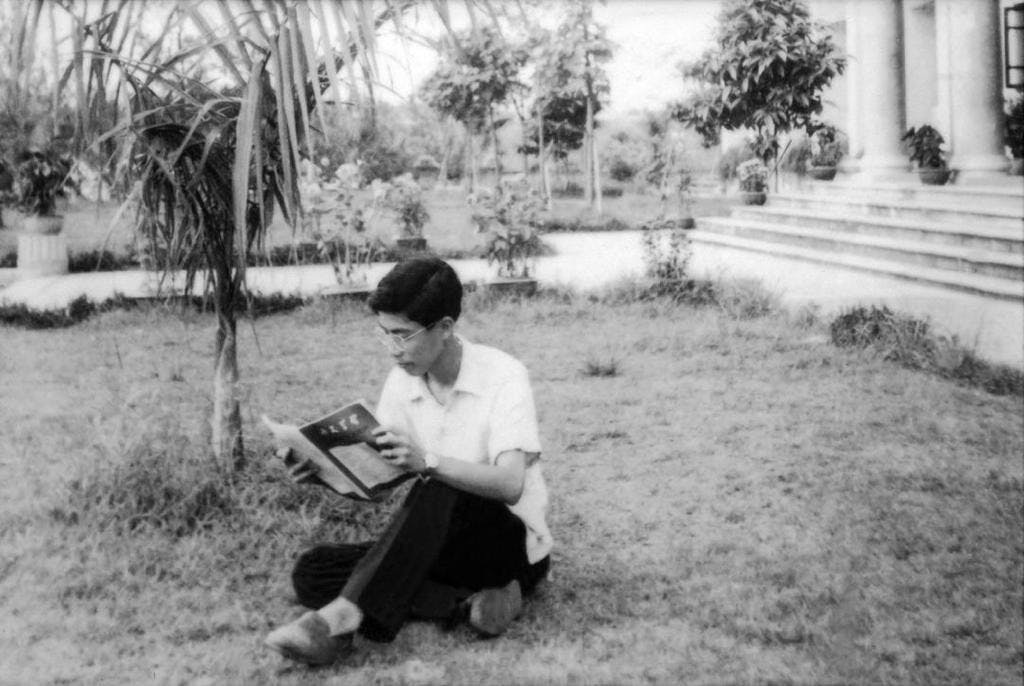

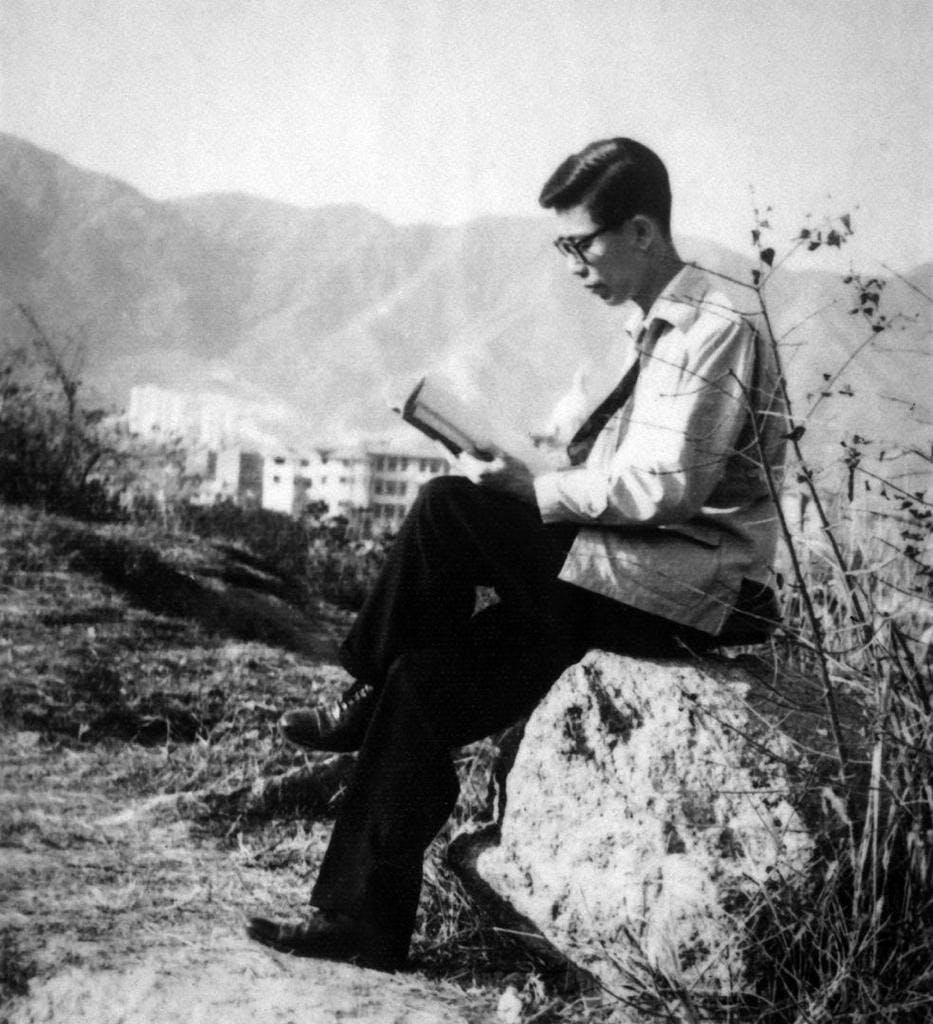

杨博士年轻时醉心中国文学。

学院任课教授,各有专门学养,不乏文坛巨擘。当年香港大学罗香林教授,便应江茂森校长(1967-1977)之邀,出任学院文史研究所首任所长;有“香港人文三老”之称的劳思光教授,1955年也在学院任教;陈湛銓教授、熊润桐教授,亦是广东有名的文学家和诗人;曾克耑教授是从福州来的诗人和文学家;左舜生和李璜教授是青年党的负责人,也是学贯中西的学者;英语系的关宁安神父,同时也是华仁书院负责人,亦曾在香港珠海学院任教。

杨博士见证创办人之一兼首任校长黄麟书(1947-1949)和林翼中校监,带领学院南迁香港,致力兴学的情况,“每天都见到他们在学校关注教学和发展。那时学院从广州搬到香港,借用德明中学在旺角的校舍,虽然校舍建设简单,但在当年算是不错。”即使环境困难,香港珠海学院依然坚守初心,秉承在广州建设珠海大学的办学理念,建设社会、培育人才。

香港珠海学院曾吸引许多名师任教。(1961旺角亚皆老街)

香港珠海学院与校友继往开来

香港珠海学院历史悠久,75年来培育出的15000名校友遍布全球,香港珠海学院校董事会主席林广兆指出,为香港培养人才是学院的重要任务,“立足香港、背靠祖国、联系大中华、面向世界”是当前最大的使命。“学院当下的计划是在原有的基础上截长补短,希望在两年内能升格为大学。”林主席对此充满信心,预计学院今年收生将能达到1500人,“持续两年收生人数达到1500人,便能达到升格为大学的基础。”

学院致力培养具国际视野的专才,辖下的一带一路研究所,在促进多方人才交流上献力,鼓励学生走出去,包括到一带一路国家交流。林主席说,“学院希望成为一带一路国家,以及世界华文老师与学生的交流中心和论坛,说好中国故事,讲好香港故事,带动香港经济,作为对外艺术交流中心,相信在校友的支持下,一定能更快地实现。”

杨博士忆述当年在珠海学习时光笑意晏晏。

不同年代拥有不同使命的香港珠海学院 杨博士向来亦密切关心香港珠海学院的发展,他认为,学院在不同时期扮演不同的角色。新世纪初,学院获认可为大专院校,可以办理学位课程,有文科、工课、理科,具备综合性大学的素质,其中土木工程系、建筑系、中文系和历史系都是学院的强势专业,中文系更是除香港大学外,全港历史最悠久的学系。

“可惜在港英年代受殖民地教育限制,学院难以发挥。当时港英政府只承认其所营办的公营大学,即香港大学所颁发的学位。学院受教育条例限制,只能易名,不能称为大学。”杨博士不无遗憾地说。1956年,香港八所私立大学书院倡议合并,计划合并为中文大学,当时的香港珠海书院具备足够条件成为其中一员,但因只能与其他七间书院组成联合书院,香港珠海学院基于独特的发展历史,而婉拒了合并的邀请。

不同年代的香港珠海学院承继着不同使命。

《中英联合声明》公布之后,学院为协助促进香港与内地之间的关系,加强与内地大专院校的交流。及至回归前,香港珠海学院都扮演着两岸三地大专院校的桥梁和交流中心。 2021年,厦门国贸控股集团全资子公司厦门国贸教育集团承接学院,将学院推向国际,杨博士亦对学院的发展前景抱有十足信心。

2021年,厦门国贸控股集团全资子公司厦门国贸教育集团承接学院,将学院推向国际,杨博士亦对学院的发展前景抱有十足信心。

近年致力推广茶文化的杨孙西博士,捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,将是香港高校首个茶文化交流教育场所。借由茶文化的传播,促进茶文化交流,讲好中国和香港的故事,串联和发扬不同的文化。

杨博士花了8年半工读,学会了公司整体运作方式,以及行业的经营经验和模式,为创业奠定了良好的基础与开始。

上世纪五、六十年代的香港,半工半读是一个普遍的现象,不只是大专院校的学生会半工读,中学生也会白天上班,晚上才到夜校上课。“当时很多市民小学毕业以后就出来找工作,很多童工还没到合法年龄也会被录用。他们会用假的身份证或者是兄姐的证件来虚报年龄,获得工作,然后晚上去念夜校。”

杨博士回忆,“那时从外地来香港的人都非常有拼搏精神,都抱持着要在香港生存,就要努力工作的心态,希望改善生活环境、积攒财富,争取将来发展的机会。”

半工半读 虚心学习 成就事业

在这个历史潮流下,杨博士自然也不例外,在香港珠海学院念书的同时,也在找工作。幸运的是,他找到一份在纺织服装厂的工作,白天上班,晚上则到香港工业专门学院进修与工作有关的学科,但也因此无法继续在香港珠海学院的学业。“找一份工作不是那么容易的,找到一份适合你的工作之后,就要将精神、时间放在工作上,而且还要在晚上和空余的时间到学校进修,更不容易。”

杨博士年轻时白天上班,晚上则到学校进修与工作相关的学科。

他回忆当年打工,不仅把老板指定的任务做好,还将力所能及的工作全部都做了。他认为,努力工作不只是为了薪水和待遇,也能在付出与投入中学到许多。杨博士以自身为例,他花了8年时间努力工作,学会了公司整体运作方式,包括营业部的工作、技术、工厂及整个生产过程,掌握了整个行业的经营经验和模式,对他在1969年出来创业奠定了良好的基础与开始。

杨博士劝诫年轻人,“开始工作的时候,要选好自己感兴趣和认为最具发展潜力的行业和项目,研究并评估其发展前景。工作期间更要尽力吸收行业相关经验,这对于将来,无论是晋升、跳槽还是创业都非常有帮助。”

杨博士半工读8年后,于1969年自行创业成立香江国际,为香港纺织业贡献良多。

家族渊源 醉心茶艺 发扬光大

从清朝乾隆至光绪年間,杨博士祖辈一直在五口通商口岸之一的福州从事茶叶生意,主要客源是英国人。后来英国在殖民地印度和斯里兰卡等地大量种茶,杨家家族生意遂逐渐没落,及至杨博士父辈已不再贩茶,前往菲律宾投靠亲戚,改行从事其他营生。

虽然父亲没有继承祖业,但杨博士受祖辈做茶文化熏陶,从小就对茶十分感兴趣。他13岁到香港以后,跟随父亲在许多从事进出口生意、喜欢喝功夫茶的朋友间,学会了品茶、饮茶,因此培养了这个伴随一生的业余爱好。杨博士形容,每个人都应有业余爱好,这可以从生活习惯中培养。

受家族渊源熏陶,杨博士爱茶、品茶,推广中国茶文化。

杨博士分享自己对茶的研究,“茶是一种健康饮品,包括寿眉、龙井、铁观音、六堡、普洱……等许多不同品种。不同年龄和地区的人对茶也有不同喜好,例如江浙人喜欢喝绿茶、碧螺春、龙井等,广东人则什么茶都喜欢,年纪较大的人则喜爱普洱。一般市民去茶楼喝茶,吃精致点心,这种文化是从广州传来的。”

杨博士进一步分析,“香港人跟广东人一样有中午茶、下午茶、早茶、夜茶和宵夜茶,还喜欢英国人喝的茶。英国人买到中国茶叶后,也有自己的喝茶文化,他们喝早餐茶和下午茶。香港曾被英国人管治100多年,也承袭了英国人喝茶的习惯,机构都设有茶水间,早上9点钟上班,到11点左右,会习惯用10到15分钟喝一杯英国家红茶,可以加奶、糖和柠檬等。”

杨博士(右二)近年积极推广中国茶文化。(右一为其千金杨莉瑶小姐)

饮茶文化 促进交流 时代先驱

杨博士年轻时进工厂工作发现,工友习惯下午喝港式奶茶,“这是用几种不同的红茶拼在一起,加水煮热再撞的茶。因为经典奶茶吸引力太大,他们喝了奶茶以后就不怎么喝咖啡。工人在8点喝了奶茶,到12点依然处于清醒状态。英国工业革命的时候,工人在早餐时喝两杯茶再上班,工作效率会比较高,香港五、六十年代发展工业,工厂工人喝了港式奶茶,工作效率也大大提升,可见茶对于维持社会运作和发展颇为重要。”

他说,香港有各种品茶方式,也有不同方式传入,“譬如台湾茶艺、日本茶道、韩国茶礼等,在香港的少数族裔,包括巴基斯坦、印度也有独特的拉茶文化。”近年致力推广茶文化的杨博士,率先捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,这将是香港高校首个茶文化交流教育场所。

杨博士在香港珠海学院75周年中国传统文化系列活动中周年中国传统文化系列活动中对全校师生演讲茶历史与文化。

杨博士捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,积极宣扬茶文化教育交流。

“茶艺课程是必要的,这能逐一介绍全世界不同的文化和品茶方式,促进两岸四地、一带一路的茶文化交流,可以讲好中国和香港的故事,串联和发扬不同的文化。”杨博士认为,茶文化刻有时代烙印,反映了一个时代的社会风骨,他借由在香港珠海学院设立茶文化室,便是希冀母校如同茶的本性一般,不做作,在蓄势后,于頃刻间骤然绽放生命的芳馨,如同中国茶叶发展般行久致远。