建筑师是艺术家 又不仅是艺术家

01-07,2025

为香港珠海学院设计新校舍,也是西九龙香港故宫文化博物馆设计师的著名建筑师严迅奇博士说,“我从求学时代就一直很信服建筑功能化这个理念。直到今天,我还是觉得建筑其实是一个解决问题的艺术。”

(编按:香港珠海学院历史悠久,学院服务香港高等教育77载,为社会培养英才超过20000名,自2023年起企划推出“智珠丽探”活动,分享多位嘉宾的珠海情缘,传承珠海历史,讲好珠海故事,了解珠海贤达,展望珠海未来。活动的名称是将成语“探丽得珠”,与校训中的“求智珠通四海”结合,旨在藉此活动引领大家,探寻有关香港珠学院的珍贵故事。本集智珠丽探很荣幸邀请到为香港珠海学院设计新校舍,也是西九龙香港故宫文化博物馆设计师的著名建筑师严迅奇博士,由香港珠海学院理工学院院长朱海山教授主持,与建筑系讲座教授龙炳颐教授一同进行难得深入的精彩对谈,分享建筑的设计、教育及展望香港建筑的发展情况。)

2016年香港珠海学院位于屯门青山湾的新校舍落成后,也跟严迅奇博士的其他作品一样,很快获得了许多知名奖项,包括:2016年香港建筑师学会年度大奖(Medal of the year)、HKIPM 2016 Project of the Year Award、RICS 2017年度Construction Team of the year、中国建筑业协会2018~2019年度中国建设工程鲁班奖等。

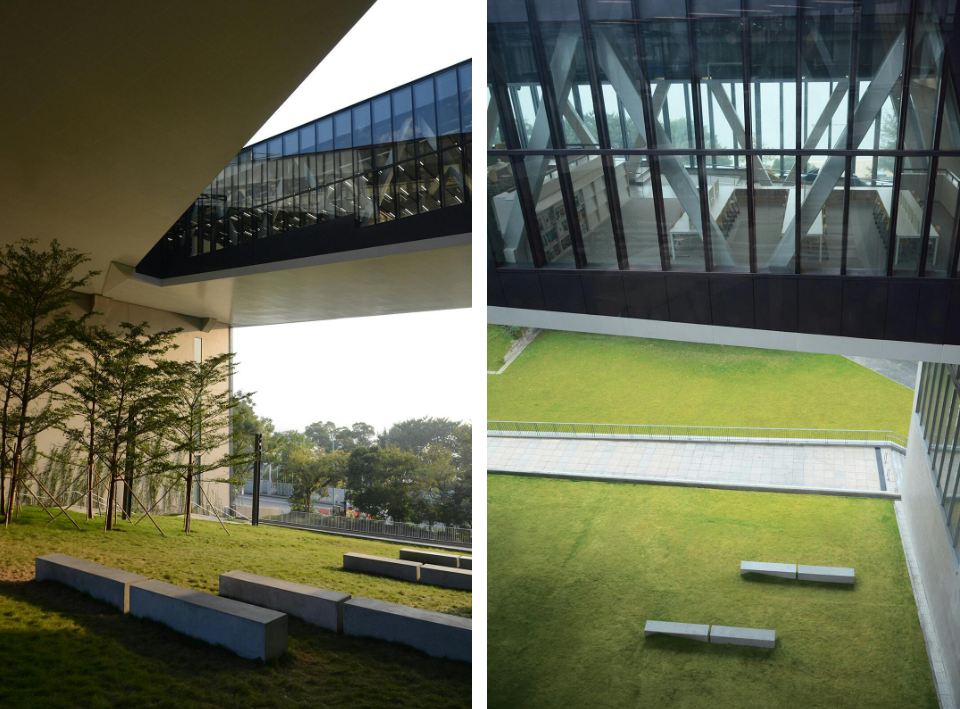

位于屯门青山湾扫管军营原址的香港珠海学校校舍,占地约17.2万方尺,楼高8层,设施包括教室、图书馆、演讲厅、体育中心、活动广场、餐厅、职员办公室、学生和教师宿舍等。

不同形式建筑应用,让人与人之间产生连结

香港珠海学院建筑系讲座教授龙炳颐教授表示,作为一个用家,他觉得香港珠海学院新校舍的设计是相当舒服的,“因为它所有的空间不仅仅是一层层的搭起,而是英文所谓interlocking是互相的穿插,所以空间不仅自在舒服,而且是很有趣的。”因此,他好奇严博士接手设计校园之初,是否曾想通过建筑传递某些讯息给学生和老师。

“现代人太过追求建筑的外在表象,尤其香港珠海学院有建筑系,学生更应该了解真正有价值的伟大建筑应该具备什么样的元素?所以希望通过学院的建筑设计,让学生感觉到建筑不仅是外表、外型,更重要的是它所承载的功能、价值与意义。”严博士说,“建筑其实透露着某种文化与价值,尤其中国,自古以来便通过建筑,传递营造社群或氏族文化。譬如四合院,通过不同空间的组合,塑造四代同堂的家庭文化;又如福建土楼或新界围村,所有人住在一个建筑里面,互相交流、扶持。而这些不同形式的建筑,也让人因而产生归属感。”

中国传统的四合院建筑与格局,体现了中国传统的尊卑思想及阴阳五行学说,也反映了“男主外女主内”的中国传统文化哲学影响。

被列为国家级非物质文化遗产的福建土楼,具有依山就势、就地取材、囊括全族的便利性,其功能是四代同堂、居防合一,大型土楼甚至需集数代人之力完成。

他表示,“香港珠海学院的设计也是一样,利用校舍建筑,强化一群志同道合的人,聚集在一起追求理想、交流心得的氛围。”龙教授回应,“好像我们现在坐在这座图书馆,坐在这里望着海,其实就有一种无形的吸引力,让坐在这个空间里的人感到很自在,无形中就会产生一种内在的凝聚。”

建筑师不仅是艺术家

严博士设计的香港珠海学院校舍,是以“树下阅读”为概念,下方有草坪供师生闲坐,上方设两道天桥连接着两栋楼宇。他说,“大学是一个多元化的公共空间,如何通过适当的比例,让师生在里面既有正式的学习,也有非正式的交流;有严肃的心得,也有温馨的感觉;一方面欣赏大自然,一方面珍惜人与人之间的情意。如果建筑能够推动这样的交流,或者达到这样的精神上的提升,我觉得这就是一个成功的建筑教育。”

香港珠海学院的建筑设计将图书馆桥及学生会桥横跨裙楼草坡上空,连接了东、西两翼,亦构成了一个标志性门廊。建筑体块从主楼向各方悬挑而出,有如一座巨型树冠,象征了于树荫下乘凉学习的远古传统。建筑设计将大面积的功能,如图书馆及大型班房等悬挑在主体建筑外,教学楼顶层的教室则呈Y字形向外悬挑,配合天窗及反射墙,把阳光与自然对流引进至中间的走廊空间,彰显最大的公共空间。

1974年获得香港大学建筑学一级荣誉文学士学位、1976年完成建筑学硕士学位的严迅奇博士,求学时期受外国教授及现代建筑主义学派的启发与影响,然而过去数十年来,建筑理论已呈百花齐放、百家争鸣之势。严博士回顾求学与工作的历程,他说,“这个历程对我来说是有趣的。我读港大的时候,现代建筑讲求因应新材料、新建筑方法的产生,致使全世界的建筑都大同小异。但我从求学时代就一直很信服建筑功能化这个理念。直到今天,我还是觉得建筑其实是一个解决问题的艺术。建筑是一位艺术家,但不仅仅是一位艺术家。”

“我毕业的时候,世界已经出现一个颠覆性的理论,就是后现代主义。当时出现很多争议,比如为什么全世界建筑都一样?为什么要盲目地排除历史、排除装饰?当时是社会新鲜人的我,对这些争论只觉得有趣,但无同感,直到后现代主义里有一个critical regionalism(批判地域主义)理论,我才觉得有值得探讨的意义。”

建筑结合当地文化,才能突显当地特色

严博士认为,现代建筑应该因应不同地区有不同的个性与风格,以香港这个位于中国珠江口外的蕞尔小岛为例,应该用什么材质、什么形态去构建最适合这里地理、气候的建筑?“其实我尝试过在建筑上运用类似香港新界村屋的形态、材料,但后来发现这件事似乎行不太通。首先,城市建筑条例就令你所谓的形态是无法发挥的,比如骑楼,根本没得做,因为条例不允许;又或者我想用广东砖,但其实已经找不到了……怎么做才能有香港特色?但所谓香港特色又是什么呢?”他说。

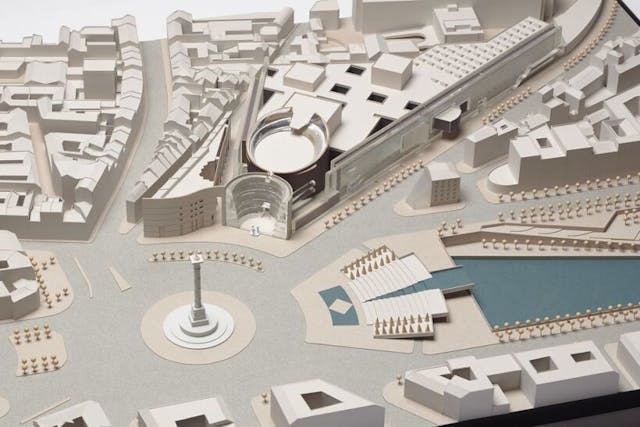

法国巴黎巴士底歌剧院国际建筑比赛模型 (1983)

1983年,严博士参加法国巴黎巴士底歌剧院国际竞赛方案获得一等奖,成为3位冠军之一。他忆述,“因为做这个比赛,那时我第一次去欧洲旅行,我对巴黎这个城市的感受很深,建筑、街道、街头文化、建筑内容、文化建筑等等,那次旅行让我领悟到,一个地方建筑的个性,未必是形态,未必是材质,而是如何结合当地的文化,才是体现当地建筑个性最重要的一点。”

“香港的文化是什么?其实香港人有很多特性,很实际,很灵活,很有效率,这些其实也都反映在香港的建筑上。香港由于地狭人稠,所以我们的建筑很多时候是将所有的用途、功能都挤在一起,例如街市,里面有图书馆、有体育馆;又因为我们讲究效率,所以将所有建筑物用天桥连接起来。由于空间珍贵,很多时候就不会刻意将功能划分出来。以街市为例,在符合卫生、安全的条件下,若能更适当地应用,就是很有香港特色的建筑。而且是在香港这个城市,才是有意思的建筑。我觉得这就是我们的本土特色,就是我们本土的建筑。”严博士说。

严博士认为,建筑是要解决问题,但要将解决问题提升到艺术的境界,才是最难的。建筑师行业也是愈来愈困难的,因为有太多挑战性的因素不断出现。

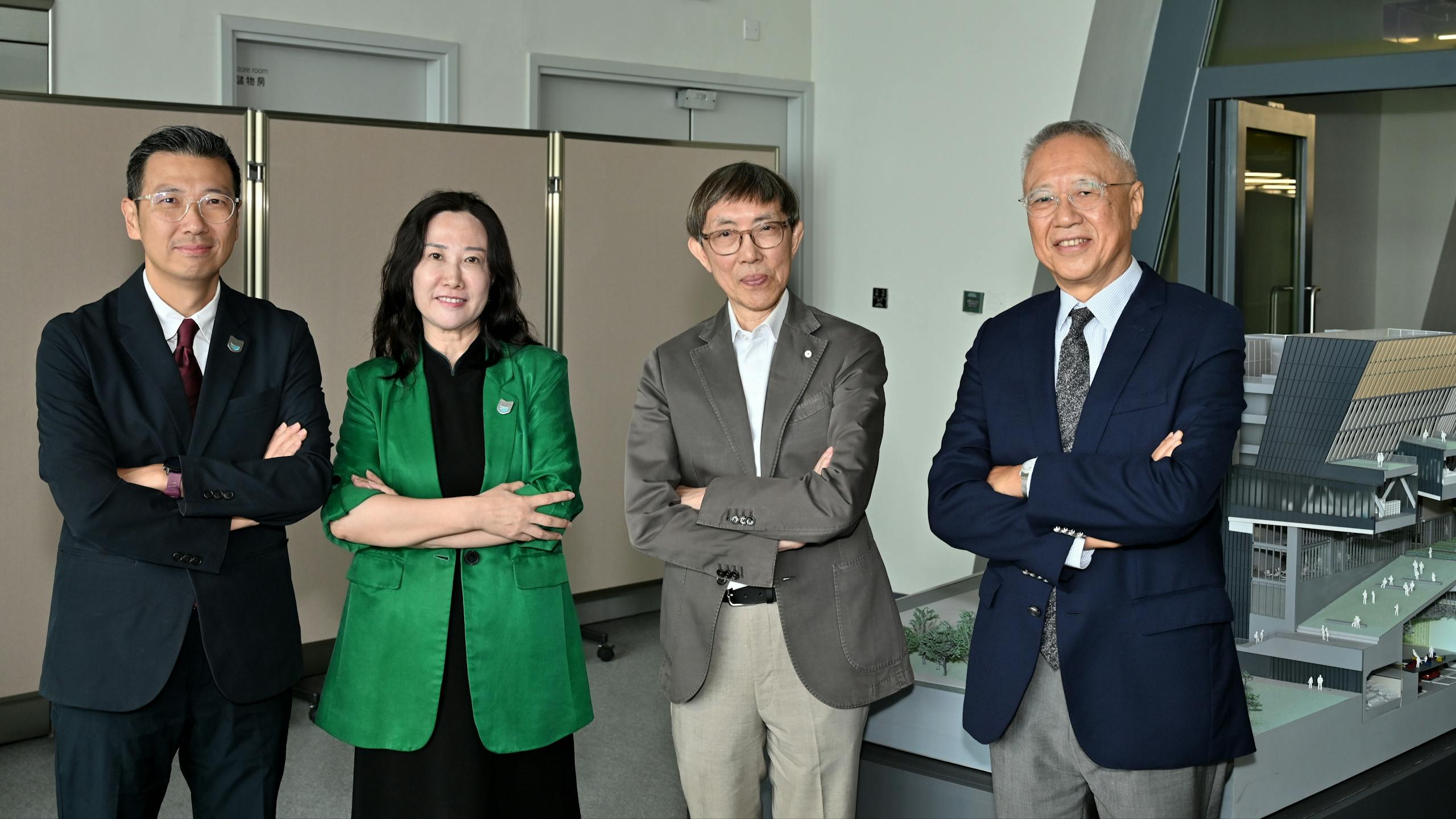

香港珠海学院署理校长张珍女士(左二)感谢严迅奇博士(右二)通过香港珠海学院校舍建筑,让师生一同游弋在知识的海洋里。(左一为香港珠海学院理工学院院长朱海山教授,右一为建筑系讲座教授龙炳颐教授)

香港珠海学院理工学院院长朱海山教授指出,香港的天际线举世闻名,城市肌理有机与无机性共存,内容丰富,从建筑和城市设计角度来看,这些香港的城市景观相信或多或少都启发了建筑师在设计上的巧思。他认为,严迅奇博士在作品里,如花旗银行大厦、乐富中心、国际金融中心甚至香港政府总部等等,都无形中将香港这座城市利用建筑串联在一起,完成了触达城市的媒介。

香港举世闻名的天际线,从建筑和城市设计角度来看,这些城市景观启发了建筑师在设计上的巧思。

建筑作品自我发声 无形成为香港特色

龙炳颐教授提及严博士在中环花园道的作品──花旗银行大厦(现名冠君大厦),这栋1992年落成的建筑,是香港80年代修改《建筑物(规划)条例》后,第一批采用高架地台并引进环保设计的智慧型商厦,龙教授深为这栋建筑的力量所折服:“一望上去整块玻璃帷幕,但在中间有一个很小的阳台,只种了一棵树,诗意兼具霸气,在闹市里能够做一个这么有诗意的大楼殊不简单。”这栋建筑在1995年获得香港建筑师学会颁授银奖,以表扬其卓越的建筑设计。

在高楼大厦间,严博士设计了一个很小的阳台,只种了一棵树,诗意兼具霸气。

在香港车水马龙的闹市里,能够做一个这么有诗意的大楼,殊不简单。

“龙教授提到花园道那个大楼,其实也是希望利用这个建筑,将这个区域原本断截了一些地方如香港公园、圣约翰座堂连接在一起。利用建筑的框架,让人在穿梳行走时多一些选择。”严博士回应补充流通和整合功能。而朱教授认为,花旗银行大厦这个项目某程度也代表了严博士本人,从不多言的他利用建筑物本身的高低错落,在城市里默默为行人建了一条四通八达的网络,让建筑物本身无形中也成为了一栋具有香港特色的地标。

严博士利用建筑物本身的高低错落,在城市里默默为行人建了一条四通八达的网络。

严博士利用建筑,将原本断截的地方如香港公园、圣约翰座堂连接在一起。

严博士说,他参与的每一个项目,其实都有一个主题。他回忆刚出道时参与的九龙塘中心(现名建新中心),这栋1980年兴建、1981年落成的大楼是九龙塘第一个商场。“其实这个建筑是一个商场,如何让这栋建筑在那个区域具有代表意义?所以我采用通井式设计将商场内两个不同高度的出入口连接起来,同时设计了楼高两层的螺旋形楼梯方便访客上下,并且将商场食肆与家居中的厨房意象连接起来,让这栋建筑与九龙塘居民产生一种内外俱在的连接。”这栋获建筑杂志称为“超时代感”的建筑物,于1981年获得香港建筑师学会年奖优异奖。

九龙塘建新中心旧档案照片

建筑是要解决问题,但要提升至艺术境界

朱教授提及大学时期曾在严博士设计的青年旅舍留下难忘回忆,有如迷宫般环环相扣的设计让他觉得甚为有趣。严博士回忆当年设计青年旅舍的初心,“青年旅舍的目的是为了让年轻人更加方便和容易欣赏大自然,所以在构思时便想:如何让建筑物与大自然融合,让住在里面的人可以更加欣赏大自然?所以在望东湾及白沙澳青年旅舍做了很多有趣的设计,目的就是希望来访者通过建筑物能跟大自然有更多连接。”

白沙澳青年旅舍(1982-85)

严博士认为“建筑是要解决问题,但也是要将解决问题提升到艺术的境界,这才是最难的。”龙教授有感而发地说:“有时很可惜,学生在校园来去匆匆,无法真正静下心来体会校园建筑带来的意义。比如我们现在身处的图书馆,是一个很舒服自在的地方,却鲜有人感知,图书馆除了是图书馆,身处其中时,可曾体会当阳光透过天窗照在墙壁、地上,那层层洒落、明暗交错的光影,有如音乐节奏般动人。”

2017年香港珠海学院建筑课程获得香港建筑师学会(HKIA)及建筑师注册管理局(ARB)认可,成为第三所拥有“一条龙(本科及硕士)”专业认可的建筑学院。

1991年以前香港只有港大一所建筑学院,1991年中大加入,到2017年香港珠海学院建筑课程获得香港建筑师学会(HKIA)及建筑师注册管理局(ARB)认可,成为第三所拥有“一条龙”(本科及硕士)专业认可的建筑学院,让毕业同学有资格进阶成为香港注册建筑师。“建筑学院是制造建筑师的梦工场,两位说的令我想起1889年一本经典书籍,叫 Book of City Planning According to Artistic Reason,其实 planning 一向都是艺术,我觉得无论艺术或规划,严博士设计的作品都是极好的。”

学习建筑的过程,也是发掘自我的历程

严博士寄语未来年轻一代的建筑师:“建筑师这个行业是愈来愈困难的,因为有太多挑战性的因素不断出现。年轻的学生最重要是要有理想,无论你的长处是什么,擅长设计,擅长管理或科技应用也好,不管你在什么岗位,最终目的都是为了要建造出一个出色的建筑。修读建筑其实也是一个自我发掘的过程,所以要保持开放的心态,才能更了解自己。”

严博士寄语年轻一代,修读建筑其实也是一个自我发掘的过程,要保持开放的心态,才能更了解自己。

如同香港珠海学院署理校长张珍女士在访谈最后所说,通过对话、聆听,我们再次领略到现代精美建筑背后的匠心独运,严博士在香港另一重要作品──香港故宫文化博物馆,参观者可以通过建筑之美,领略中西文化融合。“文明因互见而进步”这句话,在现代建筑上体现得尤为完美,也谢谢严博士通过香港珠海学院这座建筑,让师生一同游弋在知识的海洋里。