珠聯璧合 共創香江茶文化新局

01-07,2025

香港珠海學院成立75周年,希冀透過「智珠驪探」系列活動,引領大家探尋學院的珍貴故事。今特別邀請香江國際集團董事長楊孫西博士擔任首集嘉賓,暢談他與香港珠海學院的點滴往事。

楊孫西博士是香港珠海學院「智珠驪探」系列活動開場嘉賓。

1947年在廣州創校的香港珠海學院,1949年遷校來港,曾是除了香港大學外,最具規模和歷史的綜合性大學。今年適逢香港珠海學院成立75周年,學院冀透過「智珠驪探」、這個緣起於饒宗頤教授手書之校訓「求智珠,通四海」的系列活動,引領大家探尋學院的珍貴故事。

1947年在廣州竹絲崗創校的私立珠海大學。

創校至今培育超過15000名英才的香港珠海學院,擁有許多傑出校友。著名經濟學家兼美國聖約翰大學教授伍烈生、知名專欄作家暨報人胡菊人、香港橋王的劉正光、英國首位華人市長陳德樑、資深教育家招祥麒,以至著名武打明星王羽、藝人安德尊,及多位新聞從業員如馬澄發、何重恩、戴英泉、張秀麗、曹虹、張文采等,同是「珠海人」。

中國茶文化國際交流協會會長、香江國際集團董事長楊孫西博士,也是香港珠海學院最璀璨的明珠之一,多年來持續支持母校的活動發展,因此特別邀請楊孫西博士作為「智珠驪探」系列活動的開場嘉賓。

楊孫西博士(右二)接受灼見名家傳媒社長文灼非(左一)、香港珠海學院校董會主席、香港中銀國際副董事長林廣兆先生(左二)及香港珠海學院校董Jane ZHANG女士專訪,暢談他與香港珠海學院的淵源。

楊孫西博士與香港珠海學院淵源

楊孫西博士曾在香港香島中學唸了兩年書,因嚮往新中國,隨後負笈廣州。「當時暨南大學在廣州復校,但仍未正式復辦,所以我先入讀大學先修班,準備第二年進暨南大學文學院就讀中國語文學。」

楊博士憶述,赴穗首年,他到過海珠大橋、中山紀念堂、中山大學、愛群大廈,並從當地人口中得知這些標誌性建築,均建於二、三十年代,當年時任廣東省政府主席的「南天王」陳濟棠,對推動廣州現代化厥功至偉,而陳濟棠的事蹟,讓年少的他留下深刻印象。

次年,因家庭和身體狀況出現變化,迫使楊博士回港半工讀。那年正是1949年,陳濟堂有份創辦的「私立珠海大學」從廣州南遷香港,因受香港教育條例所限,不能稱為大學,故易名為「珠海書院」。

1949年香港珠海學院在旺角黑布街復校。

楊博士想起年少時景仰陳濟棠將軍的往事,便在此因緣下進入香港珠海書院就讀。本想繼續攻讀中國文學的楊博士,因考慮當時香港環境,認為學習英語會更有優勢,因此轉進外文學院念英文。

留下深刻印象的珠海學習時光

楊博士在「珠海」求學雖然只有短短一年,但卻留下十分深刻的印象。「還記得當年在4樓和5樓的大專課室上課,許多有名的教授、學者和專家也在珠海書院授課,吸引許多學生慕名而來。」當時學院人文氣氛濃厚,人文學科是強勢專業,系中老師率多學界通儒,楊博士也曾因仰慕中文系學者,成為中文、中國通史課程旁聽生。

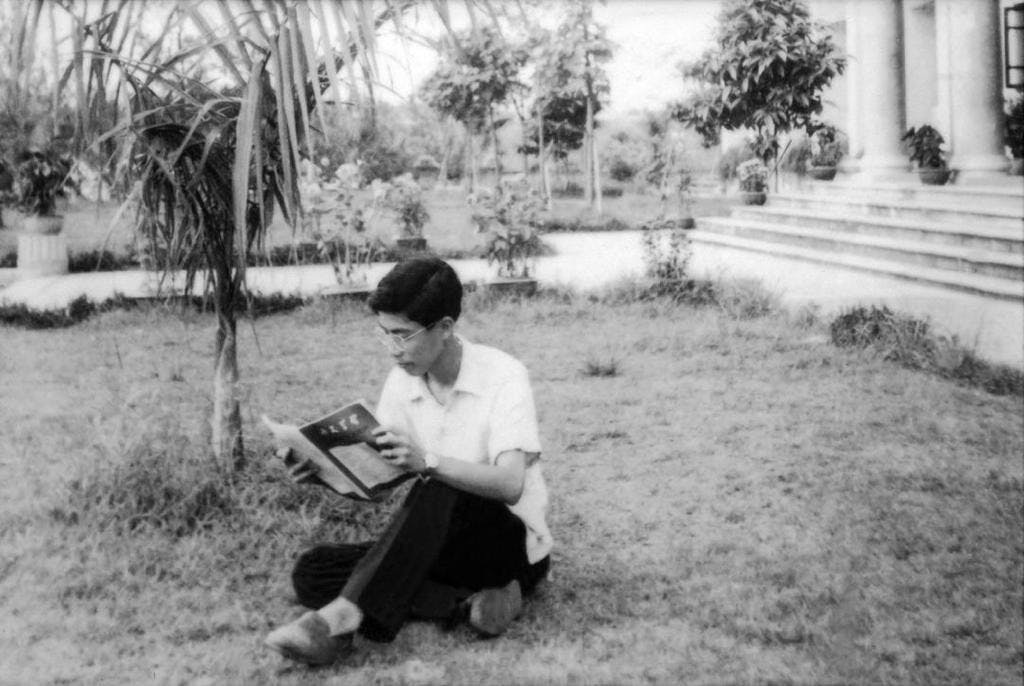

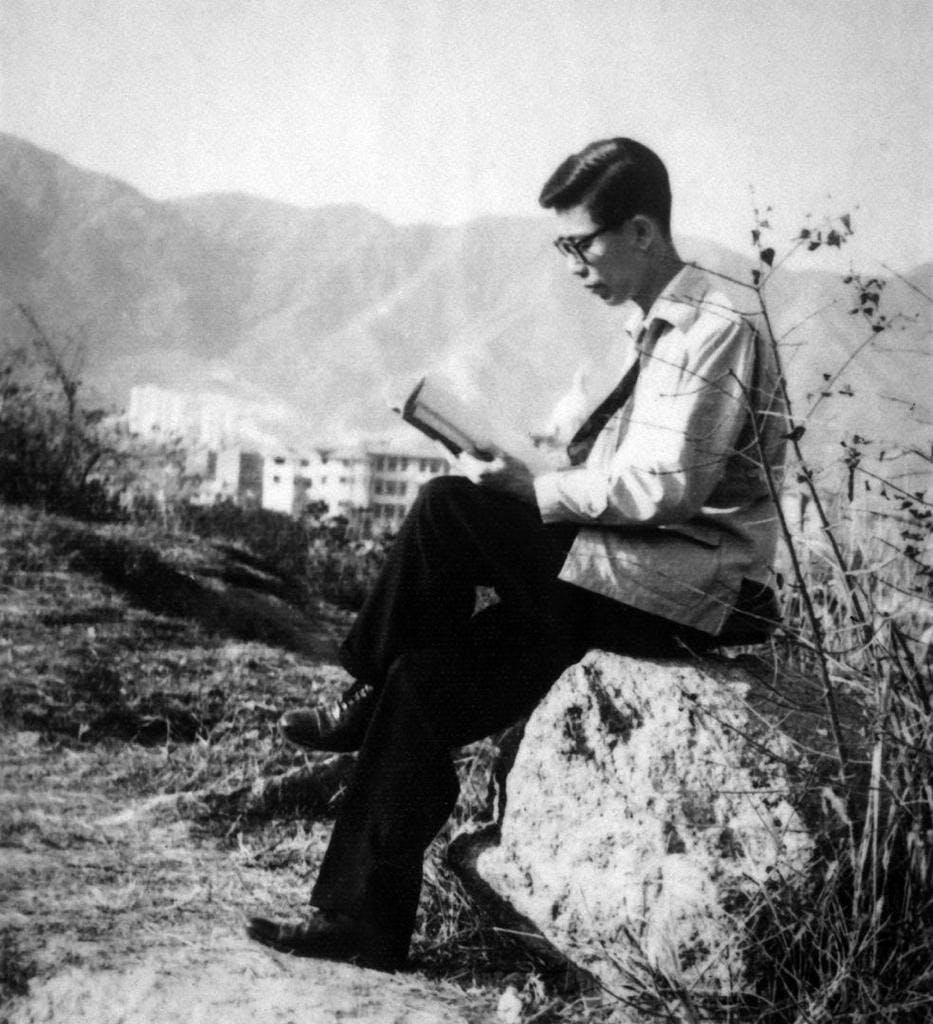

楊博士年輕時醉心中國文學。

學院任課教授,各有專門學養,不乏文壇巨擘。當年香港大學羅香林教授,便應江茂森校長(1967-1977)之邀,出任學院文史研究所首任所長;有「香港人文三老」之稱的勞思光教授,1955年也在學院任教;陳湛銓教授、熊潤桐教授,亦是廣東有名的文學家和詩人;曾克耑教授是從福州來的詩人和文學家;左舜生和李璜教授是青年黨的負責人,也是學貫中西的學者;英語系的關寧安神父,同時也是華仁書院負責人,亦曾在香港珠海學院任教。

楊博士見證創辦人之一兼首任校長黃麟書(1947-1949)和林翼中校監,帶領學院南遷香港,致力興學的情況,「每天都見到他們在學校關注教學和發展。那時學院從廣州搬到香港,借用德明中學在旺角的校舍,雖然校舍建設簡單,但在當年算是不錯。」即使環境困難,香港珠海學院依然堅守初心,秉承在廣州建設珠海大學的辦學理念,建設社會、培育人才。

香港珠海學院曾吸引許多名師任教。(1961旺角亞皆老街)

香港珠海學院與校友繼往開來

香港珠海學院歷史悠久,75年來培育出的15000名校友遍佈全球,香港珠海學院校董會主席林廣兆指出,為香港培養人才是學院的重要任務,「立足香港、背靠祖國、聯繫大中華、面向世界」是當前最大的使命。「學院當下的計劃是在原有的基礎上截長補短,希望在兩年內能升格為大學。」林主席對此充滿信心,預計學院今年收生將能達到1,500人,「持續兩年收生人數達到1500人,便能達到升格為大學的基礎。」

學院致力培養具國際視野的專才,轄下的一帶一路研究所,在促進多方人才交流上獻力,鼓勵學生走出去,包括到一帶一路國家交流。林主席說,「學院希望成為一帶一路國家,以及世界華文老師與學生的交流中心和論壇,說好中國故事,講好香港故事,帶動香港經濟,作為對外藝術交流中心,相信在校友的支持下,一定能更快地實現。」

楊博士憶述當年在珠海學習時光笑意晏晏。

不同年代擁有不同使命的香港珠海學院 楊博士向來亦密切關心香港珠海學院的發展,他認為,學院在不同時期扮演不同的角色。新世紀初,學院獲認可為大專院校,可以辦理學位課程,有文科、工課、理科,具備綜合性大學的素質,其中土木工程系、建築系、中文系和歷史系都是學院的強勢專業,中文系更是除香港大學外,全港歷史最悠久的學系。

「可惜在港英年代受殖民地教育限制,學院難以發揮。當時港英政府只承認其所營辦的公營大學,即香港大學所頒發的學位。學院受教育條例限制,只能易名,不能稱為大學。」楊博士不無遺憾地說。1956年,香港八所私立大學書院倡議合併,計劃合併為中文大學,當時的香港珠海書院具備足夠條件成為其中一員,但因只能與其他七間書院組成聯合書院,香港珠海學院基於獨特的發展歷史,而婉拒了合併的邀請。

不同年代的香港珠海學院承繼着不同使命。

《中英聯合聲明》公布之後,學院為協助促進香港與內地之間的關係,加強與內地大專院校的交流。及至回歸前,香港珠海學院都扮演着兩岸三地大專院校的橋樑和交流中心。 2021年,廈門國貿控股集團全資子公司廈門國貿教育集團承接學院,將學院推向國際,楊博士亦對學院的發展前景抱有十足信心。

2021年,廈門國貿控股集團全資子公司廈門國貿教育集團承接學院,將學院推向國際,楊博士亦對學院的發展前景抱有十足信心。

近年致力推廣茶文化的楊孫西博士,捐贈100萬元給香港珠海學院在校內開辦茶文化室,將是香港高校首個茶文化交流教育場所。藉由茶文化的傳播,促進茶文化交流,講好中國和香港的故事,串連和發揚不同的文化。

楊博士花了8年半工讀,學會了公司整體運作方式,以及行業的經營經驗和模式,為創業奠定了良好的基礎與開始。

上世紀五、六十年代的香港,半工半讀是一個普遍的現象,不只是大專院校的學生會半工讀,中學生也會白天上班,晚上才到夜校上課。「當時很多市民小學畢業以後就出來找工作,很多童工還沒到合法年齡也會被錄用。他們會用假的身份證或者是兄姊的證件來虛報年齡,獲得工作,然後晚上去念夜校。」

楊博士回憶,「那時從外地來香港的人都非常有拚搏精神,都抱持着要在香港生存,就要努力工作的心態,希望改善生活環境、積攢財富,爭取將來發展的機會。」

半工半讀 虛心學習 成就事業

在這個歷史潮流下,楊博士自然也不例外,在香港珠海學院念書的同時,也在找工作。幸運的是,他找到一份在紡織服裝廠的工作,白天上班,晚上則到香港工業專門學院進修與工作有關的學科,但也因此無法繼續在香港珠海學院的學業。「找一份工作不是那麼容易的,找到一份適合你的工作之後,就要將精神、時間放在工作上,而且還要在晚上和空餘的時間到學校進修,更不容易。」

楊博士年輕時白天上班,晚上則到學校進修與工作相關的學科。

他回憶當年打工,不僅把老闆指定的任務做好,還將力所能及的工作全部都做了。他認為,努力工作不只是為了薪水和待遇,也能在付出與投入中學到許多。楊博士以自身為例,他花了8年時間努力工作,學會了公司整體運作方式,包括營業部的工作、技術、工廠及整個生產過程,掌握了整個行業的經營經驗和模式,對他在1969年出來創業奠定了良好的基礎與開始。

楊博士勸誡年輕人,「開始工作的時候,要選好自己感興趣和認為最具發展潛力的行業和項目,研究並評估其發展前景。工作期間更要盡力吸收行業相關經驗,這對於將來,無論是晉升、跳槽還是創業都非常有幫助。」

楊博士半工讀8年後,於1969年自行創業成立香江國際,為香港紡織業貢獻良多。

家族淵源 醉心茶藝 發揚光大

從清朝乾隆至光緒年間,楊博士祖輩一直在五口通商口岸之一的福州從事茶葉生意,主要客源是英國人。後來英國在殖民地印度和斯里蘭卡等地大量種茶,楊家家族生意遂逐漸沒落,及至楊博士父輩已不再販茶,前往菲律賓投靠親戚,改行從事其他營生。

雖然父親沒有繼承祖業,但楊博士受祖輩做茶文化薰陶,從小就對茶十分感興趣。他13歲到香港以後,跟隨父親在許多從事進出口生意、喜歡喝功夫茶的朋友間,學會了品茶、飲茶,因此培養了這個伴隨一生的業餘愛好。楊博士形容,每個人都應有業餘愛好,這可以從生活習慣中培養。

受家族淵源薰陶,楊博士愛茶、品茶,推廣中國茶文化。

楊博士分享自己對茶的研究,「茶是一種健康飲品,包括壽眉、龍井、鐵觀音、六堡、普洱……等許多不同品種。不同年齡和地區的人對茶也有不同喜好,譬如江浙人喜歡喝綠茶、碧螺春、龍井等,廣東人則什麼茶都喜歡,年紀較大的人則喜愛普洱。一般市民去茶樓喝茶,吃精緻點心,這種文化是從廣州傳來的。」

楊博士進一步分析,「香港人跟廣東人一樣有中午茶、下午茶、早茶、夜茶和宵夜茶,還喜歡英國人喝的茶。英國人買到中國茶葉後,也有自己的喝茶文化,他們喝早餐茶和下午茶。香港曾被英國人管治100多年,也承襲了英國人喝茶的習慣,機構都設有茶水間,早上9點鐘上班,到11點左右,會習慣用10到15分鐘喝一杯英國紅茶,可以加奶、糖和檸檬等。」

楊博士(右二)近年積極推廣中國茶文化。(右一為其千金楊莉瑤小姐)

飲茶文化 促進交流 時代先驅

楊博士年輕時進工廠工作發現,工友習慣下午喝港式奶茶,「這是用幾種不同的紅茶拼在一起,加水煮熱再撞的茶。因為經典奶茶吸引力太大,他們喝了奶茶以後就不怎麼喝咖啡。工人在8點喝了奶茶,到12點依然處於清醒狀態。英國工業革命的時候,工人在早餐時喝兩杯茶再上班,工作效率會比較高,香港五、六十年代發展工業,工廠工人喝了港式奶茶,工作效率也大大提升,可見茶對於維持社會運作和發展頗為重要。」

他說,香港有各種品茶方式,也有不同方式傳入,「譬如台灣茶藝、日本茶道、韓國茶禮等,在香港的少數族裔,包括巴基斯坦、印度也有獨特的拉茶文化。」近年致力推廣茶文化的楊博士,率先捐贈100萬元給香港珠海學院在校內開辦茶文化室,這將是香港高校首個茶文化交流教育場所。

楊博士在香港珠海學院75周年中國傳統文化系列活動中周年中國傳統文化系列活動中對全校師生演講茶歷史與文化。

楊博士捐贈100萬元給香港珠海學院在校內開辦茶文化室,積極宣揚茶文化教育交流。

「茶藝課程是必要的,這能逐一介紹全世界不同的文化和品茶方式,促進兩岸四地、一帶一路的茶文化交流,可以講好中國和香港的故事,串連和發揚不同的文化。」楊博士認為,茶文化刻有時代烙印,反映了一個時代的社會風骨,他藉由在香港珠海學院設立茶文化室,便是希冀母校如同茶的本性一般,不做作,在蓄勢後,於頃刻間驟然綻放生命的芳馨,如同中國茶葉發展般行久致遠。