建築師是藝術家 又不僅是藝術家

01-07,2025

為香港珠海學院設計新校舍,也是西九龍香港故宮文化博物館設計師的著名建築師嚴迅奇博士說,「我從求學時代就一直很信服建築功能化這個理念。直到今天,我還是覺得建築其實是一個解決問題的藝術。」

(編按:香港珠海學院歷史悠久,學院服務香港高等教育77載,為社會培養英才超過20000名,自2023年起企劃推出「智珠驪探」活動,分享多位嘉賓的珠海情緣,傳承珠海歷史,講好珠海故事,了解珠海賢達,展望珠海未來。活動的名稱是將成語「探驪得珠」,與校訓中的「求智珠通四海」結合,旨在藉此活動引領大家,探尋有關香港珠學院的珍貴故事。本集智珠驪探很榮幸邀請到為香港珠海學院設計新校舍,也是西九龍香港故宮文化博物館設計師的著名建築師嚴迅奇博士,由香港珠海學院理工學院院長朱海山教授主持,與建築系講座教授龍炳頤教授一同進行難得深入的精彩對談,分享建築的設計、教育及展望香港建築的發展情況。)

2016年香港珠海學院位於屯門青山灣的新校舍落成後,也跟嚴迅奇博士的其他作品一樣,很快獲得了許多知名獎項,包括:2016年香港建築師學會年度大獎(Medal of the year)、HKIPM 2016 Project of the Year Award、RICS 2017年度Construction Team of the year、中國建築業協會2018~2019年度中國建設工程魯班獎等。

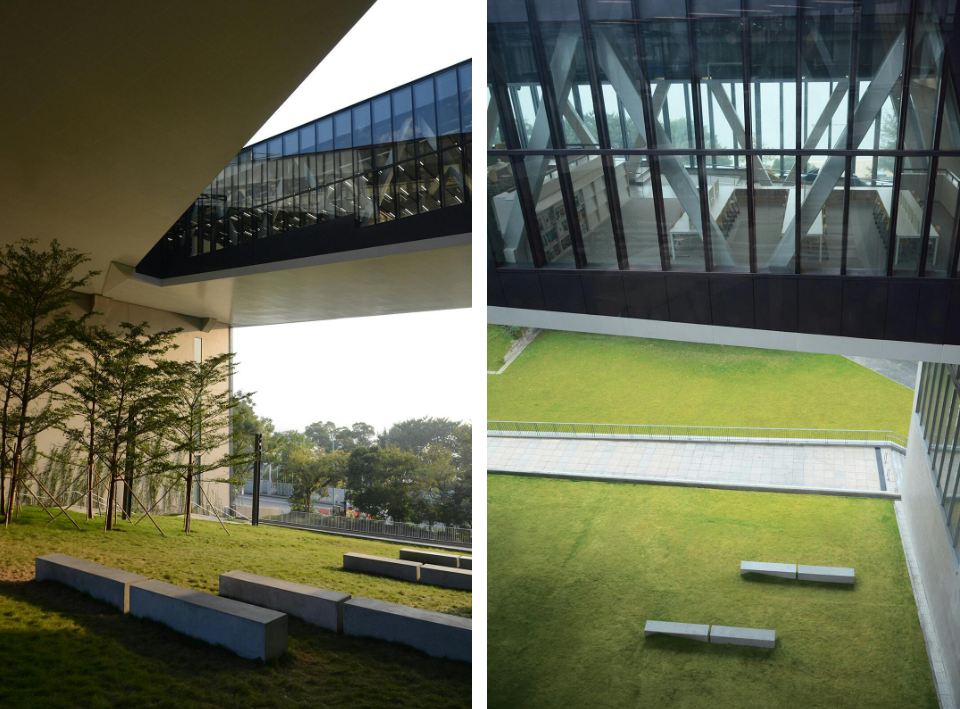

位於屯門青山灣掃管軍營原址的香港珠海學校校舍,佔地約17.2萬方呎,樓高8層,設施包括課室、圖書館、演講廳、體育中心、活動廣場、餐廳、職員辦公室、學生和教師宿舍等。

不同形式建築應用,讓人與人之間產生連結

香港珠海學院建築系講座教授龍炳頤教授表示,作為一個用家,他覺得香港珠海學院新校舍的設計是相當舒服的,「因為它所有的空間不只是一層層的搭起,而是英文所謂interlocking是互相的穿插,所以空間不單只是自在舒服,而且是很有趣的。」因此,他好奇嚴博士接手設計校園之初,是否曾想透過建築傳遞某些訊息給學生和老師。

「現代人太過追求建築的外在表象,尤其香港珠海學院有建築系,學生更應該了解真正有價值的偉大建築應該具備什麼樣的元素?所以希望通過學院的建築設計,讓學生感覺到建築不只是外表、外型,更重要的是它所乘載的功能、價值與意義。」嚴博士說,「建築其實透露着某種文化與價值,尤其中國,自古以來便透過建築,傳遞營造社群或氏族文化。譬如四合院,透過不同空間的組合,形塑四代同堂的家庭文化;又如福建土樓或新界圍村,所有人住在一個建築裏面,互相交流、扶持。而這些不同形式的建築,也讓人與人之間因而產生歸屬感。」

中國傳統的四合院建築與格局,體現了中國傳統的尊卑思想及陰陽五行學說,也反映了「男主外女主內」的中國傳統文化哲學影響。

被列為國家級非物質文化遺產的福建土樓,具有依山就勢、就地取材、囊括全族的便利性,其功能是四代同堂、居防合一,大型土樓甚至需集數代人之力完成。

他表示,「香港珠海學院的設計也是一樣,利用校舍建築,強化一群志同道合的人,聚集在一起追求理想、交流心得的氛圍。」龍教授回應,「好像我們現在坐在這座圖書館,坐在這裏望着海,其實就有一種無形的吸引力,讓坐在這個空間裏的人感到很自在,無形中就會產生一種內在的凝聚。」

建築師不單是藝術家

嚴博士設計的香港珠海學院校舍,是以「樹下閱讀」為概念,下方有草坪供師生閒坐,上方設兩道天橋連接着兩棟樓宇。他說,「大學是一個多元化的公共空間,如何通過適當的比例,讓師生在裏面既有正式的學習,也有非正式的交流;有嚴肅的心得,也有溫馨的感覺;一方面欣賞大自然,一方面珍惜人與人之間的情意。如果建築能夠推動這樣的交流,或者達到這樣精神上的提升,我覺得這就是一個成功的建築教育。」

香港珠海學院的建築設計將圖書館橋及學生會橋橫跨裙樓草坡上空,連接了東、西兩翼,亦構成了一個標誌性門廊。建築體塊從主樓向各方懸挑而出,有如一座巨型樹冠,象徵了於樹蔭下乘涼學習的遠古傳統。建築設計將大面積的功能,如圖書館及大型班房等懸挑在主體建築外,教學樓頂層的課室則呈Y字形向外懸挑,配合天窗及反射牆,把陽光與自然對流引進至中間的走廊空間,彰顯最大的公共空間。

1974年獲得香港大學建築學一級榮譽文學士學位、1976年完成建築學碩士學位的嚴迅奇博士,求學時期受外國教授及現代建築主義學派的啟發與影響,然而過去數十年間,建築理論已呈百花齊放、百家爭鳴之勢,嚴博士回顧求學與工作的歷程,他說,「這個歷程對我來說是有趣的。我讀港大的時候,現代建築講求因應新材料、新建築方法的產生,致使全世界的建築都大同小異。但我從求學時代就一直很信服建築功能化這個理念。直到今天,我還是覺得建築其實是一個解決問題的藝術。建築是一個藝術家,但不只是一個藝術家。」

「我畢業的時候,世界已經出現一個顛覆性的理論,就是後現代主義。當時出現很多爭議,譬如為什麼全世界建築都一樣?為什麼要盲目地排除歷史、排除裝飾?當時是社會新鮮人的我,對這些爭論只覺得有趣,但無同感,直到後現代主義裏有一個critical regionalism(批判地域主義)理論,我才覺得有值得探討的意義。」

建築結合當地文化,才能突顯當地特色

嚴博士認為,現代建築應該因應不同地區有不同的個性與風格,以香港這個位於中國珠江口外的蕞爾小島為例,應該用什麼材質、什麼型態去建構最適合這裏地理、氣候的建築?「其實我嘗試過在建築上運用類似香港新界村屋的形態、材料,但後來發現這件事似乎行不太通,首先,城市建築條例就令你所謂的形態是無法發揮的,譬如騎樓,根本沒得做,因為條例不允許;又或者我想用廣東磚,但其實已經找不到了……怎麼做才能有香港特色?但所謂香港特色又是什麼呢?」他說。

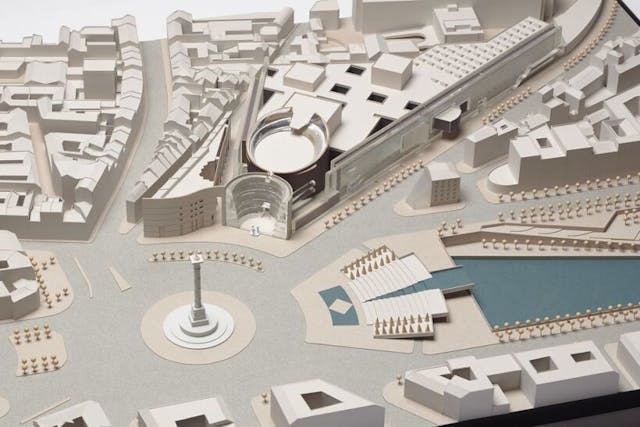

法國巴黎巴士底歌劇院國際建築比賽模型 (1983)

1983年,嚴博士參加法國巴黎巴士底歌劇院國際競賽方案獲得一等獎,成為3位冠軍之一。他憶述,「因為做這個比賽,那時我第一次去歐洲旅行,我對巴黎這個城市的感受很深,建築、街道、街頭文化、建築內容、文化建築等等,那次旅行讓我領悟到,一個地方建築的個性,未必是形態,未必是材質,而是如何結合當地的文化,才是體現當地建築個性最重要的一點。」

「香港的文化是什麼?其實香港人有很多特性,很實際,很靈活,很有效率,這些其實也都反映在香港的建築上。香港由於地狹人稠,所以我們的建築很多時候是將所有的用途、功能都擠在一起,例如街市,裏面有圖書館、有體育館;又因為我們講究效率,所以將所有建築物用天橋連結起來。由於空間珍貴,很多時候就不會刻意將功能劃分出來。以街市為例,在符合衛生、安全的條件下,若能更適當地應用,就是很有香港特色的建築。而且是在香港這個城市,才是有意思的建築。我覺得這就是我們的本土特色,就是我們本土的建築。」嚴博士說。

嚴博士認為,建築是要解決問題,但要將解決問題提升到藝術的境界,才是最難的。建築師行業也是愈來愈困難的,因為有太多挑戰性的因素不斷出現。

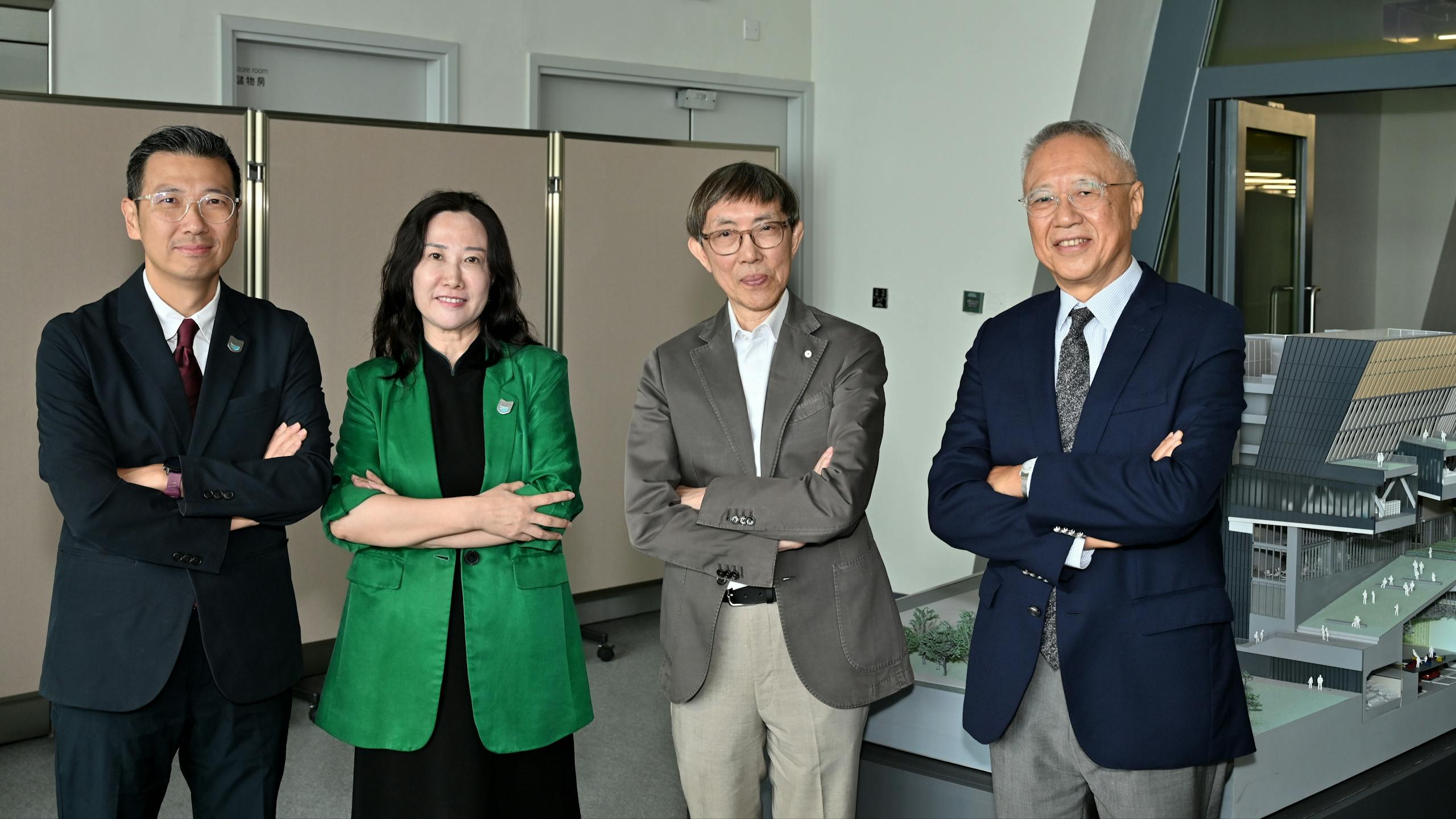

香港珠海學院署理校長張珍女士(左二)感謝嚴迅奇博士(右二)透過香港珠海學院校舍建築,讓師生一同游弋在知識的海洋裏。(左一為香港珠海學院理工學院院長朱海山教授,右一為建築系講座教授龍炳頤教授)

香港珠海學院理工學院院長朱海山教授指出,香港的天際線舉世聞名,城市肌理有機與無機性共存,內容豐富,從建築和城市設計角度來看,這些香港的城市景觀相信或多或少都啟發了建築師在設計上的巧思。他認為,嚴迅奇博士在作品裏,如花旗銀行大廈、樂富中心、國際金融中心甚至香港政府總部等等,都無形中將香港這座城市利用建築串連在一起,完成了觸達城市的媒介。

香港舉世聞名的天際線,從建築和城市設計角度來看,這些城市景觀啟發了建築師在設計上的巧思。

建築作品自我發聲 無形成為香港特色

龍炳頤教授提及嚴博士在中環花園道的作品──花旗銀行大廈(現名冠君大廈),這棟1992年落成的建築,是香港80年代修改《建築物(規劃)規例》後,第一批採用高架地台並引進環保設計的智慧型商廈,龍教授深為這棟建築的力量所折服:「一望上去整塊玻璃帷幕,但在中間有一個很小的陽台,只種了一棵樹,詩意兼具霸氣,在鬧市裏能夠做一個這麼有詩意的大樓殊不簡單的。」這棟建築在1995年獲得香港建築師學會頒授銀獎,以表揚其卓越的建築設計。

在高樓大廈間,嚴博士設計了一個很小的陽台,只種了一棵樹,詩意兼具霸氣。

在香港車水馬龍的鬧市裏,能夠做一個這麼有詩意的大樓,殊不簡單。

「龍教授提到花園道那個大樓,其實也是希望利用這個建築,將這個區域原本斷截了的一些地方如香港公園、聖約翰座堂連接在一起。利用建築的框架,讓人在穿梳行走時多一些選擇。」嚴博士回應補充流通和整合功能。而朱教授認為,花旗銀行大廈這個項目某程度也代表了嚴博士本人,從不多言的他利用建築物本身的高低錯落,在城市裏默默為行人建了一個四通八達的網絡,讓建築物本身無形中也成為了一棟具有香港特色的地標。

嚴博士利用建築物本身的高低錯落,在城市裏默默為行人建了一個四通八達的網絡。

嚴博士利用建築,將原本斷截了的地方如香港公園、聖約翰座堂連接在一起。

嚴博士說,他參與的每一個項目,其實都有一個主題。他回憶剛出道時參與的九龍塘中心(現名建新中心),這棟1980年興建、1981年落成的大樓是九龍塘第一個商場。「其實這個建築是一個商場,如何讓這棟建築在那個區域具有代表意義?所以我採用通井式設計將商場內兩個不同高度的出入口連結起來,同時設計了樓高兩層的螺旋形樓梯方便訪客上落,並且將商場食肆與家居中的廚房意象連接起來,讓這棟建築與九龍塘居民產生一種內外俱在的連結。」這棟獲建築雜誌稱為「超時代感」的建築物,於1981年獲得香港建築師學會年獎優異獎。

九龍塘建新中心舊檔案照片

建築是要解決問題,但要提升至藝術境界

朱教授提及大學時期曾在嚴博士設計的青年旅舍留下難忘回憶,有如迷宮般環環相扣的設計讓他覺得甚為有趣。嚴博士回憶當年設計青年旅舍的初心,「青年旅舍的目的是為了讓年輕人更加方便和容易欣賞大自然,所以在構思時便想:如何讓建築物與大自然融合,讓住在裏面的人可以更加欣賞大自然?所以在望東灣及白沙澳青年旅舍做了很多有趣的設計,目的就是希望來訪者通過建築物能跟大自然有更多連結。」

白沙澳青年旅舍(1982-85)

嚴博士認為「建築是要解決問題,但也是要將解決問題提升到藝術的境界,這才是最難的。」龍教授有感而發地說:「有時很可惜,學生在校園來去匆匆,無法真正靜下心來體會校園建築帶來的意義。譬如我們現在身處的圖書館,是一個很舒服自在的地方,卻鮮有人感知,圖書館除了是圖書館,身處其中時,可曾體會當陽光透過天窗照在牆壁、地上,那層層灑落、明暗交錯的光影,有如音樂節奏般動人。」

2017年香港珠海學院建築課程獲得香港建築師學會(HKIA)及建築師註冊管理局(ARB)認可,成為第三所擁有「一條龍(本科及碩士)專業認可的建築學院。

1991年以前香港只有港大一所建築學院,1991 年中大加入,到2017年香港珠海學院建築課程獲得香港建築師學會(HKIA)及建築師註冊管理局(ARB)認可,成為第三所擁有「一條龍」(本科及碩士)專業認可的建築學院,讓畢業同學有資格進階成為香港註冊建築師。「建築學院是製造建築師的夢工場,兩位說的令我想起 1889年一本經典書籍,叫 Book of City Planning According to Artistic Reason,其實 planning 一向都是藝術,我覺得無論藝術或規劃,嚴博士設計的作品都是極好的。」

學習建築的過程,也是發掘自我的歷程

嚴博士寄語未來年輕一代的建築師:「建築師這個行業是愈來愈困難的,因為有太多挑戰性的因素不斷出現。年輕的學生最重要是要有理想,無論你的長處是什麼,擅長設計,擅長管理或科技應用也好,不管你在什麼崗位,最終目的都是為了要建造出一個出色的建築。修讀建築其實也是一個自我發掘的過程,所以要保持開放的心態,才能更瞭解自己。」

嚴博士寄語年輕一代,修讀建築其實也是一個自我發掘的過程,要保持開放的心態,才能更瞭解自己。

如同香港珠海學院署理校長張珍女士在訪談最後所說,通過對話、聆聽,我們再次領略到現代精美建築背後的匠心獨運,嚴博士在香港另一個重要作品──香港故宮文化博物館,參觀者可以通過建築之美,領略中西文化融合。「文明因互見而進步」這句話,在現代建築上體現得尤為完美,也謝謝嚴博士透過香港珠海學院這座建築,讓師生一同游弋在知識的海洋裏。